Уникальный Гомель Станислава Шабуневского

Презентация посвящена архитектурному наследию нашего земляка, талантливого, самобытного архитектора СТАНИСЛАВА ШАБУНЕВСКОГО, многие работы которого вошли в золотой фонд белорусской архитектуры.

Присвоение Станиславу Даниловичу Шабуневскому звания «Почётный гражданин Гомеля» в год 150-летия со дня рождения архитектора стало признанием его выдающегося вклада в формирование архитектурного облика центральной части Гомеля и создание объектов, которые вошли в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Уникальному разнообразию Гомель во многом обязан этому зодчему, считавшему, что архитектура имеет право быть разной, но должна быть гармонична, соразмерна человеку и сложившемуся окружению.

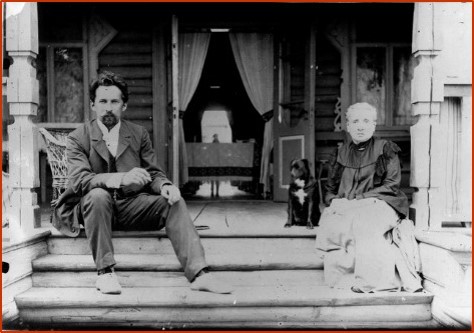

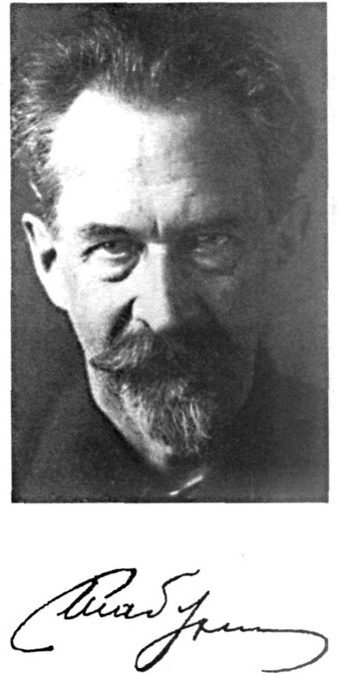

Портрет С. Д. Шабуневского. 1901 год. (Рязань, фотограф В. Срывкин. Фонды музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля).

Портрет С. Д. Шабуневского. 1901 год. (Рязань, фотограф В. Срывкин. Фонды музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля).

С. Д. Шабуневский на крыльце своего дома по ул. Госпитальной.

С. Д. Шабуневский на крыльце своего дома по ул. Госпитальной.

Родился Станислав Данилович Шабуневский 2 декабря 1868 года в селе Скородное Мозырского уезда Минской губернии (ныне – Ельский район Гомельской области) в семье почтового служащего. Род Шабуневских ведёт своё начало с ХVI века. Бабушка Изабелла (по линии отца) происходила из белорусского дворянского рода Гарабурдов.

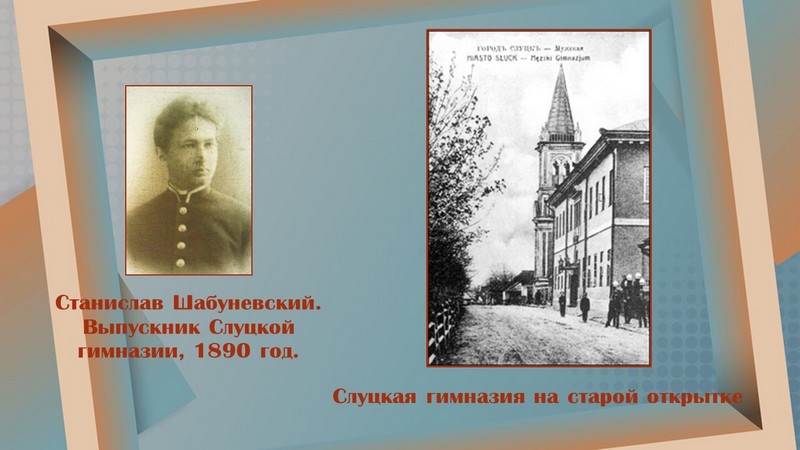

Семья часто переезжала с места на место, поэтому начальное образование Станислав получил в Бобруйске, окончив четырёхклассную мужскую гимназию, а продолжил обучение в Слуцкой мужской гимназии, которую окончил в 1890 году.

Императорский Санкт-Петербургский университет. Конец ХIХ века.

Затем С. Шабуневский поступил на математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Но, проучившись год, пришёл к выводу, что математика – не его стихия.

И после первого курса в 1891 году перевёлся в Институт гражданских инженеров, где готовили архитекторов.

Один из красивейших городов мира – Санкт-Петербург, в котором шесть лет во время учёбы проживал Станислав Шабуневский, – оказал на него сильное влияние, сформировал его внутреннюю культуру и эстетические взгляды, впоследствии отразившиеся в его архитектурных проектах.

В 1896 году, получив диплом гражданского инженера первого разряда, Шабуневский был направлен в Гомель на строительный участок Либаво-Роменской железной дороги в должности младшего инженера.

В это время в Гомеле был объявлен конкурс на лучший проект Мужской классической гимназии, на возведение которой княжеская чета Паскевичей пожертвовала значительную сумму. Ни один из представленных проектов не был утверждён городской Думой. Станислав Шабуневский, прошедший школу петербургского архитектора Виктора Шрётера и других известных зодчих, достоинства своего проекта доказал не только городской Думе, но и архитектурной комиссии в Вильно.

Так, на пересечении улиц Могилёвской и Гимназической (ныне – Кирова и Комсомольская) в 1897 году было начато строительство, а 17 января 1899 года состоялось торжественное открытие Александровской мужской гимназии. В здании, в котором сочетались мотивы античной архитектуры и новейшие инженерные приёмы, архитектор блестяще решил три самых важных задачи, сформулированные римским архитектором Витрувием ещё в I веке до н. э., – польза, прочность, красота.

Здание бывшей мужской гимназии (ныне – корпус Белорусского государственного университета транспорта) до сих пор радует глаз своей ажурностью и декоративностью.

Гимназия стала самым крупным учебным заведением (1365 м²) в дореволюционной Беларуси не только по масштабу, но и по архитектурной значимости. В двухэтажном здании П-образной формы располагались 13 учебных комнат, рисовальные классы, кабинеты для занятий по физике и естествознанию, а также актовый, танцевальный и гимнастические залы, учительские, кабинеты директора, инспектора, врача.

Гимназия соответствовала техническим достижениям того времени: имела электрическое освещение, центральное паровое отопление, проточно-вытяжную вентиляцию, центральное водоснабжение и канализацию.

После Великой Отечественной войны, при восстановлении здания, была увеличена его этажность, корректно сохраняя исконный художественный облик.

Приезжавшие в дореволюционный Гомель желали увидеть не только княжеский дворец Паскевичей, но и Александровскую мужскую гимназию. Сегодня, к сожалению, не все могут увидеть его красоту в полном объёме – большая часть исторического здания «спряталась» во дворе БелГУТа и за новыми корпусами со стороны проспекта Победы.

После успешного дебюта Станислав Шабуневский, не отметивший ещё и 30-летия, тут же получил должность главного городского архитектора.

Разнообразие петербургской архитектуры развило его творческую свободу – Шабуневский не стремился следовать какому-либо определённому стилю.

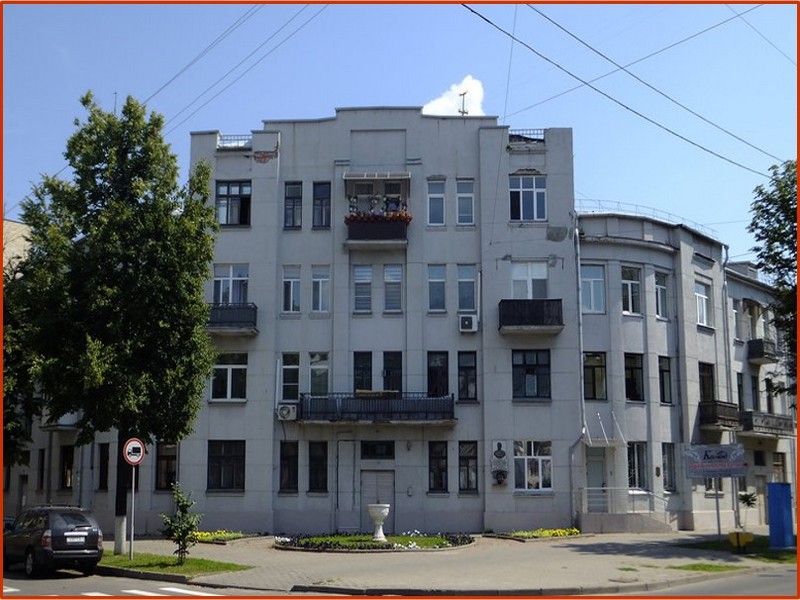

В 1903 году на углу улиц Румянцевской и Ирининской (ныне – Советская и Ирининская) было возведено двухэтажное здание Орловского коммерческого банка, который стал вторым крупным сооружением, построенным по проекту С. Шабуневского в Гомеле. Эффектное угловое здание в стиле модерн завершалось башенкой с высоким куполом.

После Великой Отечественной войны здание восстановили, достроив ещё один этаж, сохранив при этом конструктивные особенности и узнаваемый вид здания.

Восхитив архитектурным обликом Орловского коммерческого банка, зодчий получил заказ на проектирование Виленского коммерческого банка. Для его постройки архитектор выбрал участок в центре города на углу улиц Румянцевской и Троицкой (ныне – Советская и Крестьянская). Проект был составлен в 1902 году, но из-за тяжб, связанных с выкупом земли, здание было возведено только в 1912 году.

После Великой Отечественной войны здание банка было поднято из руин. При восстановлении внесены некоторые изменения: над угловой частью не стали возводить высокий купол. Вход в банк перенесён на улицу Первомайскую. Форма здания стала более вытянутой как по улице Первомайской, так и по улице Советской, при этом был сохранён единый вид первоначального проекта.

Виленский коммерческий банк своим обликом во многом способствовал эстетическому обновлению центральной улицы города. По откликам современников, это здание могло бы украсить любой столичный город.

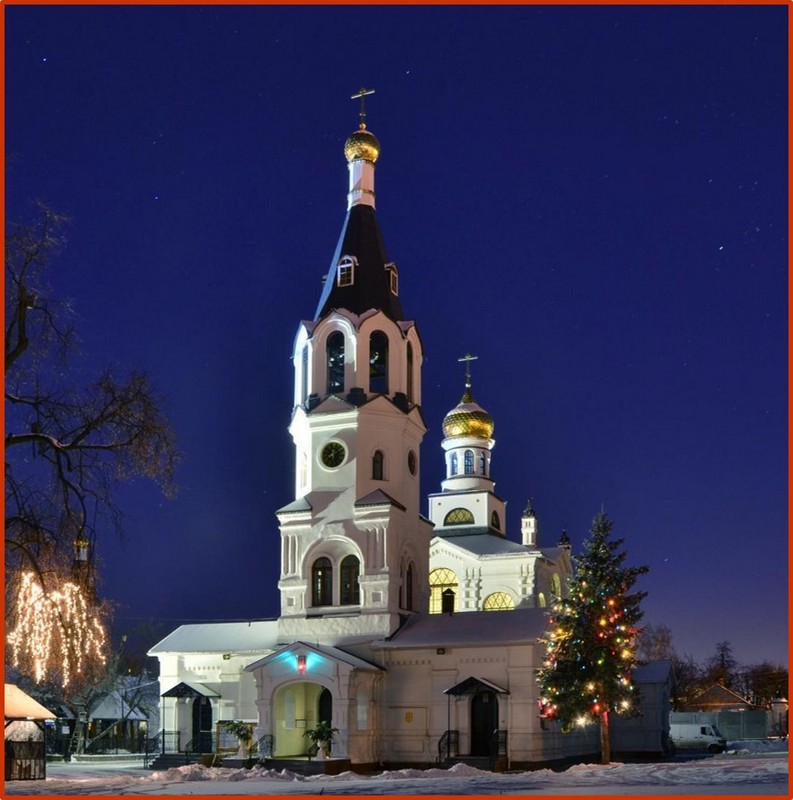

Инициатива строительства в городе Никольской церкви принадлежит сотрудникам железной дороги. В 1900 году было учреждено Попечительство о построении привокзальной церкви в Гомеле. В числе попечителей были князь Фёдор Иванович Паскевич и его супруга княгиня Ирина Ивановна, которые предоставили основной земельный участок под будущий храм (другая часть выделена управлением Полесской железной дороги).

Согласно мнению известного исследователя истории архитектуры Беларуси Вячеслава Чернатова (1939–2016), изложенному в книге «Станислав Шабуневский», «…все решения попечительства по строительству церкви принимались при непосредственном участии Фёдора Ивановича Паскевича, который рекомендовал совету воспользоваться услугами гомельского городского архитектора Станислава Шабуневского в качестве проектировщика храма». До нашего времени проект церкви не найден. Сохранилась архивная запись: «…за работу по составлению плана и сметы предполагаемого храма уплатить гражданскому инженеру Станиславу Шабуневскому 350 руб.». Но, согласно данным Национального исторического архива Беларуси, автором проекта культового сооружения мог быть В. П. Семечкин.

В облике этой церкви прослеживается приверженность классическому стилю. Объёмно-пространственная композиция храма характерна для церковного зодчества конца XIX – начала XX века.

Построен и освящён храм был 22 октября (4 ноября) 1904 года.

Отметим интересный факт: в то время это была единственная отапливаемая церковь в городе, оттого и называлась «тёплой».

Судьба храма трагична, как и многих церквей в ХХ веке. В 1929 году его закрыли и превратили в рабочий клуб, а затем приспособили под складские помещения. В годы Великой Отечественной войны храм был открыт: оккупационные власти разрешили возобновить богослужения, чтобы привлечь на свою сторону местное население.

Сегодня отреставрированный и восстановленный Свято-Никольский храм стал главным храмом ныне действующего Свято-Никольского монастыря (Демьяна Бедного, 4).

Спасо-Преображенский древлеправославный храм был построен после указа императора Николая II «О укреплении начал веротерпимости» (1905) на деньги известного в Гомеле купца-старообрядца И. Т. Рубанова. Церковь располагалась в центре Фельдмаршальской улицы (ныне – Пролетарская). В журнале «Церковь» за 1910 год есть статья, посвящённая открытию храма в Гомеле. Среди участников торжества был упомянут С. Шабуневский как «архитектор-строитель». Автор текста, видимо, подчёркивал прямое участие зодчего в строительстве культового объекта.

Преображенская колокольня сохранилась до наших дней. Она находится в глубине улицы Пролетарской, за зданием управления по труду, занятости и социальной защите. Колокольня построена в русском стиле и представляет собой двухъярусную восьмигранную башню, переходящую в одноэтажное строение. В годы Великой Отечественной войны колокольня лишилась верхнего яруса.

Осуществляя проектирование общественных зданий, Станислав Шабуневский не отказывался и от частных заказов. И такие объекты тоже впечатляли своими архитектурно-художественными достоинствами.

Подтверждением тому – жилой дом врача Наума Ильича Александрова, построенный в 1903 году на Ирининской улице. Усадебного типа, этот дом следует отнести к новому типу городского жилища конца ХІХ – начала ХХ в. В жилом доме врача располагались и приёмный покой, кабинет, процедурные, палаты для проживания нескольких пациентов на стационарном лечении.

Даже в небольшом архитектурном произведении талант С. Шабуневского получил полное воплощение. Фигурный аттик, поддерживаемый двумя квадратными колоннами, венчает прямоугольное крыльцо. Декоративные лепные детали отделывают и колонны, и простенки между высокими окнами, и карниз. На аттике – лепной фамильный вензель владельцев дома.

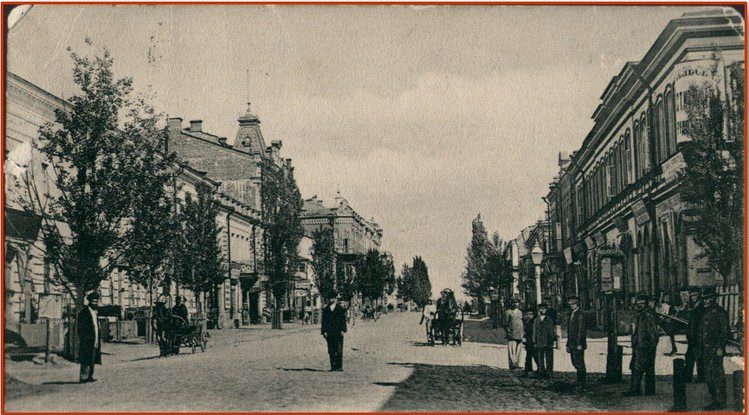

Своими архитектурными произведениями зодчий дополнял недостающие пространственные элементы городской среды, органично завершая ансамблевые композиции, преобразуя и улучшая их – как это видно на примере улицы Румянцевской (ныне – Советская).

Относясь с уважением к имеющемуся облику здания, С. Шабуневский мастерски осуществил сложнейшую реконструкцию жилого доходного дома купца Д. Е. Захарина (1906) на ул. Румянцевской (ныне – Советская, 20). Левая сторона имела сдвоенные оконные проёмы. Архитектор сохранил их ритм и характер в достроенной им правой стороне. Центральный ризалит остался акцентом, притягивающим к себе внимание. Кроме этого, зодчий поднял строение – и двухэтажный дом превратился в красивое трёхэтажное здание.

В 1907 году по проекту Станислава Шабуневского было построено ещё одно учебное заведение в городе – Техническое училище (сегодня – школа машинистов локомотивов; Киселёва, 2). В двухэтажном здании в виде вытянутого прямоугольника ощущается стремление мастера развить стилистику модерна. Широкие оконные проёмы обрамлены дугами на всю ширину плоскости фасада. Подковообразное оформление имеет и дверной проём входа в здание.

Похожий приём оформления и у возведённого в 1908 году особняка крупного предпринимателя и городского головы К. П. Грошикова на углу улиц Миллионной и Боярской (ныне – угол улиц Билецкого и Баумана) – балконный проём на главном фасаде здания находится в крупномасштабном полуциркулярном обрамлении. Верхняя его часть завершается скульптурной деталью в виде женской головы с ниспадающими длинными волосами (один из символов модерна).

В начале ХХ века в Гомеле остро встал вопрос возведения общедоступного городского театра. За создание очага культуры, приносящего прибыль, взялись братья Шановичи.

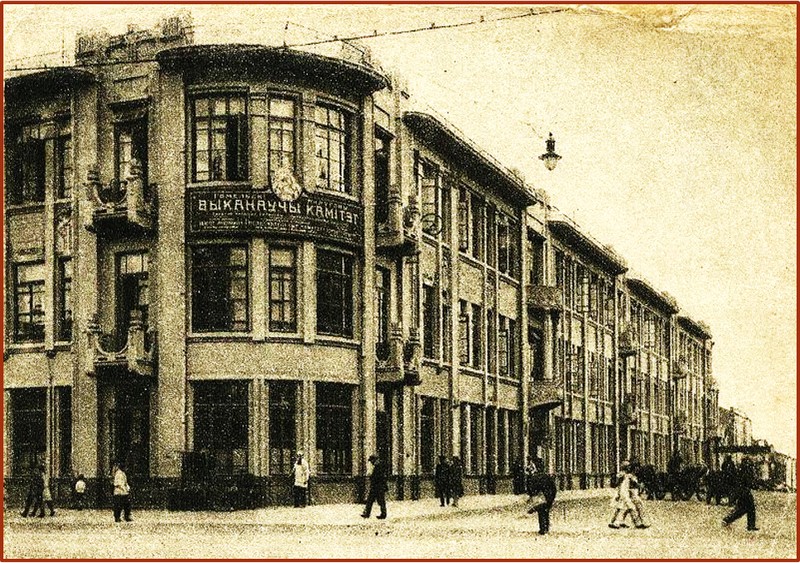

По их заказу в 1910 году Станислав Шабуневский приступает к разработке проекта самой комфортабельной гостиницы в городе «Савой». 1 декабря 1911 года, возведённая на углу улиц Румянцевской и Мясницкой (ныне – Советская и Ланге), гостиница приняла первых посетителей. Зодчий создал невиданный ранее в Гомеле торгово-развлекательный комплекс, в котором были гостиница, ресторан, парикмахерская, театрально-концертный зал, библиотека с читальным залом, кинематограф.

Протяжённое трёхэтажное здание с ярким запоминающимся обликом по праву считается одним из лучших творческих достижений С. Шабуневского. И опять вольное сочетание разных стилей: модерна (в виде пластических балконов и аттика) и новой рациональной архитектуры (длинный геометрический объём здания с ритмическими рядами больших окон).

Драматична судьба этого красивейшего здания. В послереволюционное время в гостинице «Савой» размещался Гомельский исполнительный комитет Советской власти. В 1918 году гомельские подпольщики совершили внутри здания взрыв во время совещания офицеров немецких оккупационных войск. Во время контрреволюционного стрекопытовского восстания в 1919 году в нём размещался штаб обороны Гомельского ревкома. Здание серьёзно пострадало от артобстрела в ходе подавления этого мятежа.

Но самые тяжёлые разрушения гостиница «Савой» претерпела в период Великой Отечественной войны. Центральная часть комплекса восстановлению не подлежала. На этом месте в 1953 году был возведён торговый дом.

Здание кинотеатра имени Калинина построено с использованием стен гостиницы «Савой» в 1948 году (архитектор Владимир Вараксин). В 1969 году к зданию пристроены второй зрительный зал и фойе.

Дореволюционный период творческой деятельности Станислава Шабуневского завершился проектированием в 1912 году и завершением строительства в 1913 году на улице князя Паскевича (ныне – улица Комиссарова) гинекологической больницы и родильного дома. Основные средства на строительство больницы выделила княгиня Ирина Ивановна Паскевич. Новое здание рядом с дворцово-парковым ансамблем должно было гармонично сочетаться с ним, поэтому при выборе внешнего облика главного корпуса больницы архитектор обратился к неоклассицизму.

Масштаб главного корпуса рассчитан на восприятие с разных точек обзора, но прежде всего с дальнего расстояния – со стороны моста через реку. К сожалению, в настоящее время сравнительно узкая улица Комиссарова не даёт возможность видеть здание целиком и по достоинству оценить его.

После завершения медицинский комплекс так и не принял своих пациенток. В годы Первой мировой войны княгиня принимает решение передать построенный родильный дом на 100 коек под военный госпиталь.

Сегодня это один из корпусов больницы скорой медицинской помощи.

В 1914 году открывается земская больница. Финансирование строительства шло за счёт городского бюджета. Поддержку ему оказала Ирина Ивановна Паскевич, выделив участок под застройку из собственных владений, примыкавших к дворцовому парку.

В 1914 году открывается земская больница. Финансирование строительства шло за счёт городского бюджета. Поддержку ему оказала Ирина Ивановна Паскевич, выделив участок под застройку из собственных владений, примыкавших к дворцовому парку.

По заказу княгини проект новой земской больницы разработал архитектор Шабуневский. И это здание должно было не только соответствовать своему функциональному назначению, но и вписаться в ландшафт с рядом расположенным дворцово-парковым ансамблем.

На высоком берегу реки Сож было возведено здание в стиле модерн с мотивами классицизма. Обе больницы стали архитектурными украшениями города.

На высоком берегу реки Сож было возведено здание в стиле модерн с мотивами классицизма. Обе больницы стали архитектурными украшениями города.

В годы Первой мировой войны земская больница также служила военным лазаретом. В послереволюционный период больница была переименована в Первую Советскую, а сейчас является одним из корпусов больницы скорой медицинской помощи. При ремонте на фасаде здания обнаружена надпись: «Земская больница». Сегодня она видна каждому.

После Октябрьской революции Станислав Шабуневский продолжает заниматься любимым делом, ставшим смыслом всей его жизни. При советской власти он работал в Гомельском коммунальном отделе на должности инженера. После антисоветского восстания Стрекопытова в апреле 1919 года был привлечён к ответственности за «сношения с мятежниками» и приговорён революционным трибуналом к общественному порицанию. В сентябре того же года С. Шабуневский был мобилизован в Красную Армию, служил в военно-полевом строительстве.

Вернувшись в 1922 году в Гомель, он работал на разных должностях, связанных со строительством, в частности, руководил реставрацией дворца Румянцевых и Паскевичей (1923), пострадавшего от пожара в ходе сражений с мятежниками Стрекопытова.

В советский период Шабуневский строит многоквартирные жилые дома. В конце 20-х годов на улице Комсомольской (до революции – Замковая, ныне – пр. Ленина, 31) возведён трёхэтажный дом П-образной формы с курдонером – обособленной территорией перед входом.

Архитектор вновь показал свой многогранный талант, «подружив» простое со сложным – архитектурный стиль здания сочетает ноты модерна, черты рационализма и характер конструктивизма. Такой синтез свидетельствовал о переходном периоде в творчестве С. Шабуневского.

Архитектору удалось соединить компактную площадь и редкий по тем временам уют. Дом был рассчитан на проживание 40-45 семей. В послевоенной реконструкции 1950-х годов планировка здания существенно изменена.

Первый многосекционный жилой дом в Гомеле (ул. Пушкина, 27) был спроектирован в 1927 году Станиславом Шабуневским для рабочих и служащих железной дороги.

Дом неправильной П-образной формы занимает целый квартал, состоит он из семи секций, но архитектор избежал однообразия фасадов здания – изменил внешний вид каждой секции, а стены оживил вкраплениями в штукатурку битого стекла. По воспоминаниям старожилов, когда на «круглый серый дом» падали солнечные лучи, он искрился и был виден издалека.

Нужно было иметь поистине молодое сердце, чтобы, будучи зрелым мастером (в 1928 году архитектору исполнилось 60 лет), активно реагировать на новые художественно-стилистические тенденции в архитектуре. С. Шабуневский понимал: нужно осваивать новые эстетические идеалы, которые выдвигает время.

Зданием нового типа стал многоквартирный дом-коммуна на улице Комсомольской (сегодня – пр. Ленина, 51) для рабочих и служащих вагоноремонтного завода (1927–1931). Известно, что в дореволюционное время высота зданий не превышала трёх этажей. Архитектор поднял планку этажности объекта до шести, а на углах здания – до семи. Своим смелым решением С. Шабуневский заглянул в ХХІ век. Это был первый дом в Гомеле, в котором был установлен лифт.

В условиях жесточайших экономии средств С. Шабуневский работает в стиле конструктивизма, в основе которого – создание простых, функционально оправданных конструкций, полное отсутствие декора.

Впервые в своей практике С. Шабуневский использовал схему жилища гостиничного типа. Длинные коридоры с большим количеством квартир (172) и общими кухнями соответствовали представлениям о том, что в коммунистическом обществе все должны жить вместе, коммуной. На каждом этаже – помещения общественного назначения: комнаты отдыха, санитарные узлы. На первом этаже по замыслу автора располагались столовая, библиотека-читальня, детские дошкольные учреждения. Однако при заселении дома многие из этих помещений были переданы под магазины.

В начале 1930-х в центре Гомеля, на пересечении улиц Кирова и Первомайской (ныне – Кирова и Ирининская), появилась интересная жилая застройка, сформированная из двух групп трёх- и четырёхэтажных многоквартирных жилых домов, поставленных друг против друга по принципу зеркальной симметрии. Эти жилые дома идентичны не только по виду, но и по планировочной структуре: они имеют Г-образную форму и рассчитаны на 24 квартиры.

Возведение этого жилого комплекса совпало с периодом отказа от конструктивизма и началом нового этапа в развитии искусства – социалистического реализма.

В годы Великой Отечественной войны эти дома были частично разрушены и восстановлены по проекту М. Феорчука (1947–1948). По этой причине сегодня можно найти разные сведения о том, кто автор проектов этих домов.

Проектируя этот жилой комплекс, С. Шабуневский не предполагал, что это будет его последняя крупная архитектурная работа.

В 1931 году Станислава Шабуневского арестовывают в первый раз, но вскоре выпускают на свободу. Второй раз за ним пришли в 1937-м. Свою роль сыграли и ложный донос, и дворянское происхождение.

В 1931 году Станислава Шабуневского арестовывают в первый раз, но вскоре выпускают на свободу. Второй раз за ним пришли в 1937-м. Свою роль сыграли и ложный донос, и дворянское происхождение.

Обвинённый в троцкистском заговоре, постановлением внесудебного органа Шабуневский был осуждён на 10 лет и отправлен в исправительно-трудовой лагерь в городе Кемь (строительство Беломорканала), откуда он не вернулся.

Реабилитирован 20 октября 1989 года.

Многие из воплощённых проектов С. Шабуневского не пощадило время. Среди них – здание казначейства, частная гимназия Ратнера, гостиница «Варшава» Ивана Яскульского, доходный дом Фани Немченко и др.

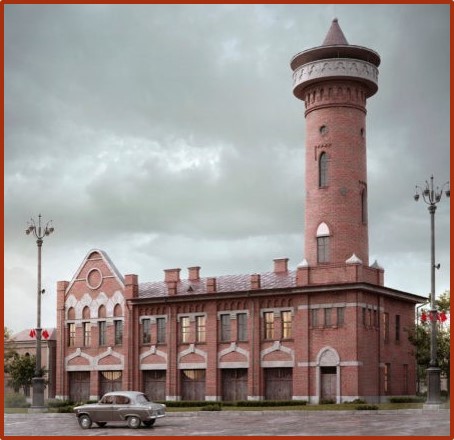

В числе утраченных творений архитектора и возведённое в 1913 году двухэтажное пожарное депо с каланчой на центральной площади. Выбор места строительства был не случаен. По рельефу это была самая высокая часть Гомеля, что позволяло обозревать весь город. На втором этаже пожарного депо располагался театральный зал с небольшой сценой.

Здание из красного кирпича своими стрельчатыми нишами и окнами, вытянутой башней со шпилем напоминало о готической архитектуре. Но в основе асимметричной композиции был любимый С. Шабуневским стиль модерн.

В 1960-е годы депо и каланча были снесены, а на их месте построено здание Белтелекома.

За 40 лет плодотворной деятельности на благо Гомеля, ставшим для него родным, Станислав Шабуневский разработал и реализовал множество проектов, определивших неповторимый облик города. До наших дней сохранилось более десятка его работ.

Жилой дом на улицах Артиллерийской и Кирова стал последним, так и незавершённым проектом архитектора.

В 2012 году в Гомеле на здании по улице Кирова, 44 появился граффити-портрет некогда главного архитектора города Станислава Шабуневского. Воплощён графический проект Сергеем Ляпиным (автор идеи), Дмитрием Никоноровым (иллюстрация) и Константином Окуневым (рисунок на стене аэрозольными красками). На стене дома изображено лишь пол-лица зодчего – такова символическая дань его памяти и судьбе.

Список использованных источников:

- Гомель. Межвоенная архитектура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru-sovarch.livejournal.com/766253.html. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Гомель Шабуневского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stomais.livejournal.com/5087.html. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Литвинова, Т. Возвращение честного имени [Электронный ресурс] / Т. Литвинова ; беседовала Н. Пригодич. – Режим доступа: https://gp.by/category/general/news26107.html. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Ливинова, Т. «Преданному сотруднику на память от С.Шабуневского» [Электронный ресурс] / Т. Литвинова. – Режим доступа: https://gp.by/category/novosti/kultura/news42423.html?clear_cache=Y. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Новиков, Д. За что Станислав Шабуневский удостоился портрета на улице Кирова? [Электронный ресурс] / Д. Новиков. – Режим доступа: https://gomel.today/rus/news/gomel/45084/. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Пригодич, Н. В Гомеле создали 3D-модель дореволюционной Базарной площади и устроили по ней виртуальную прогулку [Электронный ресурс] / Н. Пригодич. – Режим доступа: https://news.tut.by/society/475374.html. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Пригодич, Н. Топ-7 зданий советской архитектуры довоенного Гомеля [Электронный ресурс] / Н. Пригодич. – Режим доступа: https://news.tut.by/culture/264026.html. – Дата доступа: 20.04.2020.

- Чернатов, В. М. Шабуневский Станислав / Вячеслав Михайлович Чернатов. – Минск : Беларусь, 2005. – 95 с.